質問サイトではかなり頻繁に

「DAMの採点だと何点からが『歌が上手い』っていえるんですか」とか

「『歌が上手いとカラオケが上手いでは違う』って聞きますけど、何がどう違うんですか」

・・・などという質問が見られます。

この手の疑問を持っている人は、若い方々を中心にたくさんいらっしゃるようですね。

生まれたときからカラオケに採点があり、「歌えば点数がつく」という体験を子どもの頃からしている人にとっては「カラオケの得点=歌唱力」と思うのも、無理のないことかと思います。

でもね、それは全然ちがうんですよ。

このページでは「歌と歌唱力」の基本的な関係についての私の考え方を模式図を使いながら説明し、「歌唱力とは何か」そして「カラオケでは何をどのように判定しているのか」について明らかにしていきます。

カラオケの黎明期からカラオケに親しみ、幸せ~に歌ってきた管理人キー太郎が、ボイストレーナーの皆さんに負けない勢いで解説しますので、最後まで読んでくださいね!

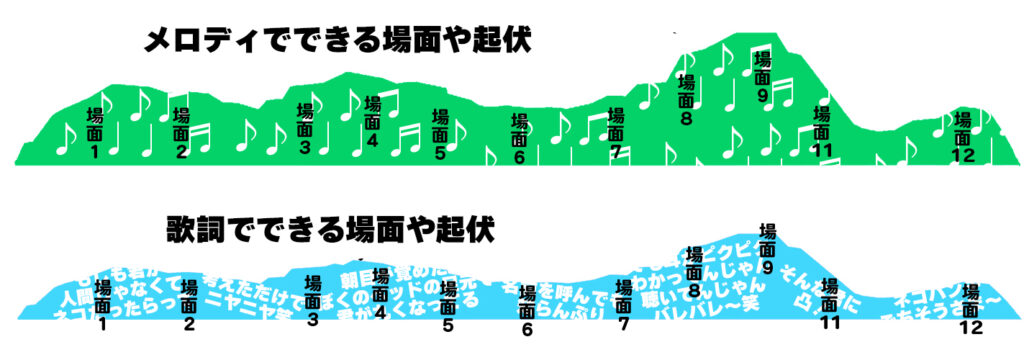

「歌」を「ストーリー」や「起伏(きふく)」で考えよう

当たり前ですが、歌は「メロディ」と「歌詞」でできています。

メロディは「さまざま高さや長さを持つ音」という要素を並べたものですし、歌詞は「さまざまな言葉」という要素を並べたものです。

メロディと歌詞のそれぞれが「要素」を並べているのですが、これらの並べ方には共通点があるんですが、わかりますか?

・・・それは「並べる順番に意味がある」ということであり「順番を変えると意味が変わってしまう」ということです。

この要素が並べられたものには「始め」があって「中間」があって「終わり」があり、それらの塊(かたまり)で、ひとつの「場面」を作っています。

そしてこの「場面」がさらにいくつも並んで、全体にも「始め」と「中間」と「終わり」があり、大きな「ストーリー」を作っています。

歌詞がストーリーになっているように、メロディもストーリーになっているんですね。

実は音楽やメロディって、言語とかなり近い性質を持ったものなんですよ!

そして歌詞が表わすストーリーもメロディーが表わすストーリーも、それぞれの場面の中にはさまざまな状況や感情が描かれ、盛り上がったり落ち着いたりとストーリーに「メリハリ」や「立体感」を与えています。

私はこのメリハリや立体感をダイレクトに「図形の起伏(きふく)」で模式図として表現してみました。

↑・・・こんな感じです(笑)

あくまで概念を説明するための「模式図」ですので「実際の楽曲にもとづいて、起伏の大きさを24分の1スケールで表しました」みたいなものではありませんからねww

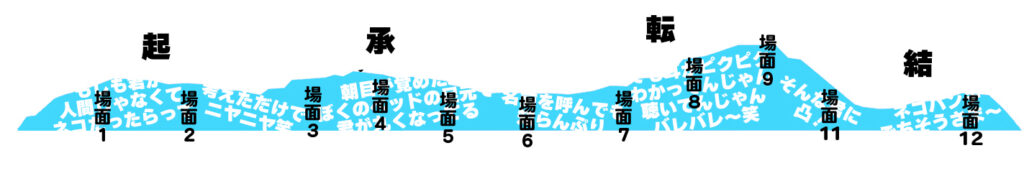

歌の構成にも「序破急」や「起承転結」があります

さて、このような連続した構成に意味のある様子が文章などに見られるとき、私たちはよくそれを「序破急(じょはきゅう)」とか「起承転結(きしょうてんけつ)」などという言葉で表現してきました。

「序破急」はもともとが音楽用語です。

雅楽の3部構成に由来する言葉で、この3つの部分には以下のような意味があります。

序:楽曲がゆっくりしたテンポで始まる部分

破:楽曲が急展開し、めまぐるしい変化を見せる部分

急:展開した楽曲が一気に終息へと向かう部分

また「起承転結」は、もともとは漢詩の構成を表わす言葉で、この4つの漢字が表す構成部分には、以下のような意味があります。

起:ストーリーが始まる部分

承:ストーリーが展開する部分

転:ストーリーが大きく展開し、盛り上がる部分

結:ストーリーの結果となる部分

みなさんの知る歌の「歌詞」を思い出せば、このような構成になっているものがずいぶんと多いことに気づくでしょう。

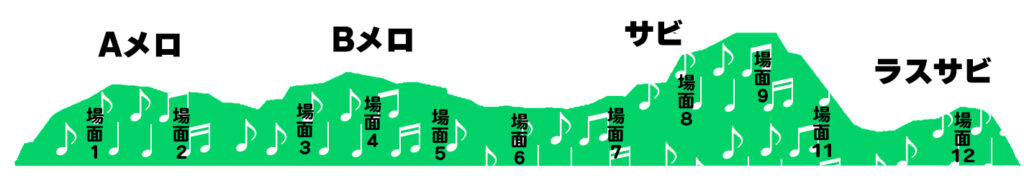

そして歌詞だけでなく、メロディにも同様に「序破急」や「起承転結」があります。

ここでは「起承転結」のパターンを例に用いますが、ポップス用語の聞きなれたところでいうと「Aメロ」「Bメロ」「サビ」「ラスサビ」なんていう言葉がかなり近いのではないでしょうか。

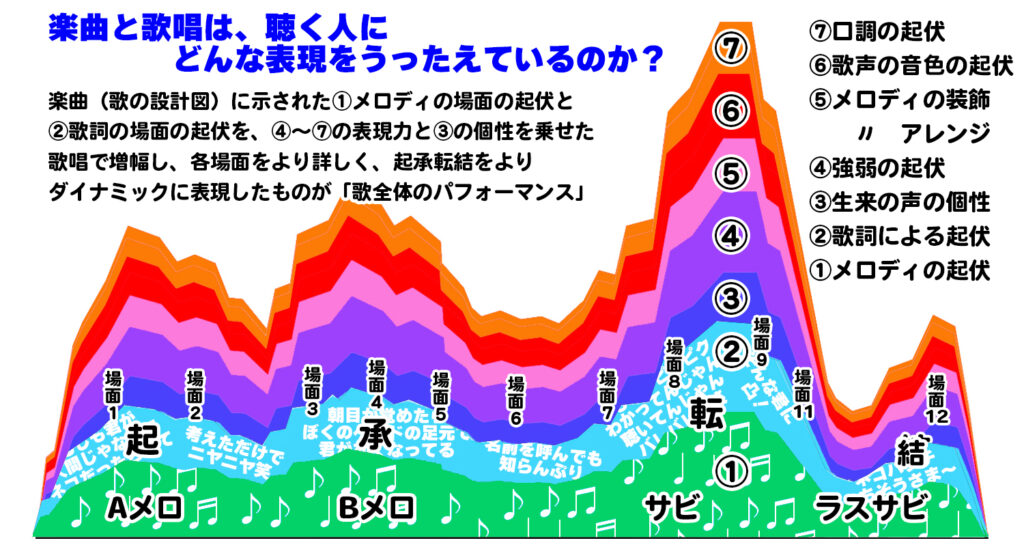

この「①メロディによる起承転結」と「②歌詞による起承転結」は、お互いの起伏を協調させることで、より大きな起伏を持った「歌の設計図」を作ることができます。

メロディは場面の雰囲気や背景をより強くイメージさせ、歌詞は物語の状況や感情を詳細に表すことができますから、両者が協調するとストーリーは明確に伝わりやすくなるんですね。

これが「楽曲としての歌」だと私は考えています。

メロディと歌詞がお互いを支援しあって、歌う人のために大きな起伏を準備しているんですね。

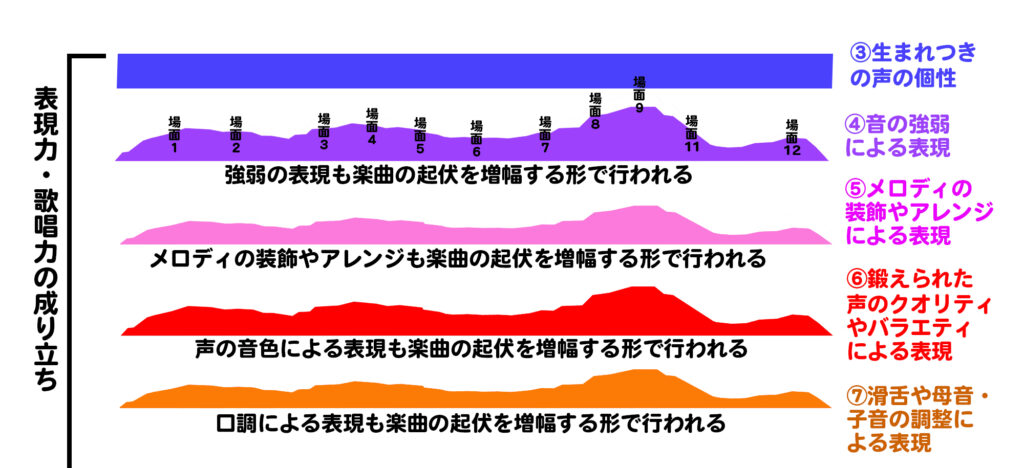

「楽曲の起伏をより詳しくより大きくする歌い方」が「歌唱力」

ではこういった「歌の設計図(楽曲)」を実際に演奏する(=歌う)側は、どのように歌うことが期待されているのでしょうか?

それは、メロディと歌詞がお互いの起伏を協調させることで楽曲の起伏(楽曲の表現したいところ)を大きくしたように、歌い方も楽曲の起伏に協調するように歌えばよいのです。

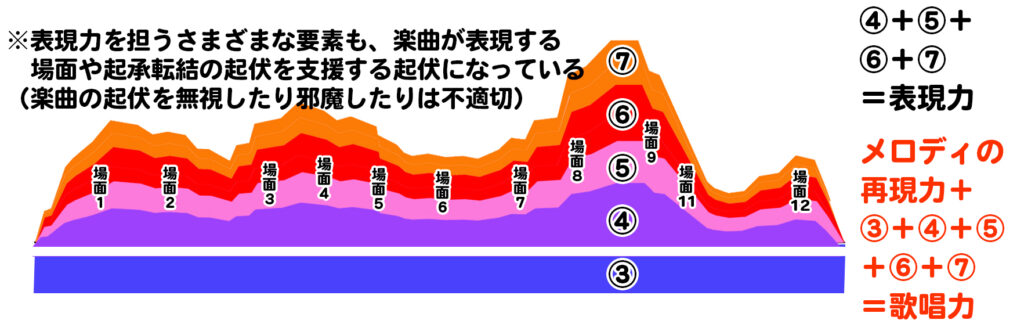

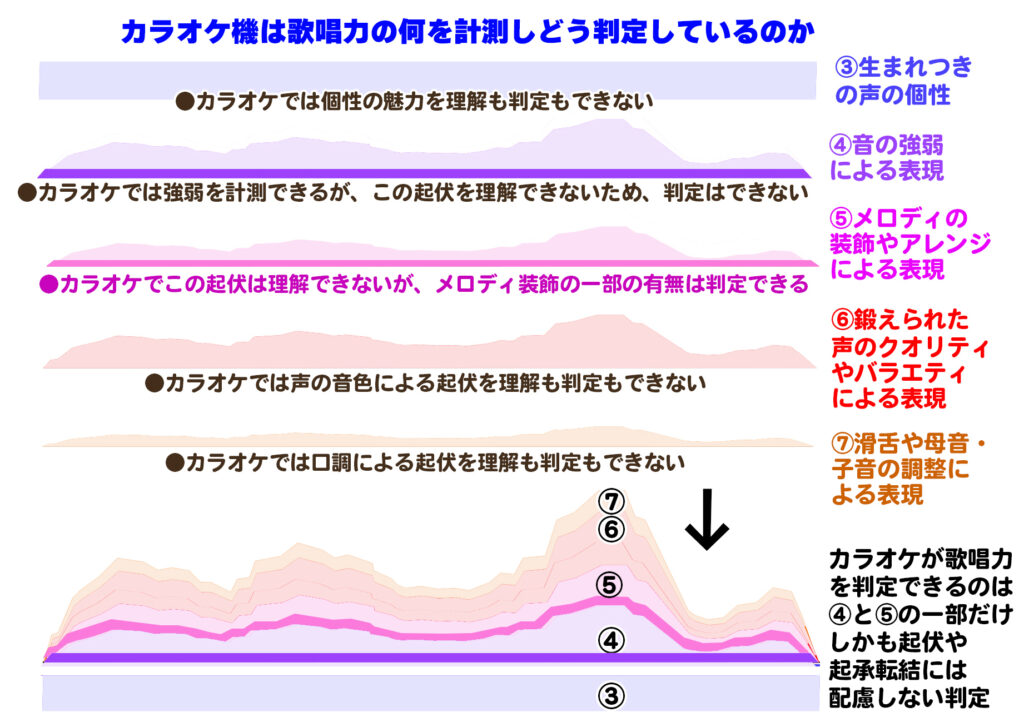

今回私は、歌う側が歌の起伏に影響できる要素として次の5つを挙げてみました。

③生まれつきの声の個性

④音の強弱による表現

⑤メロディの装飾やアレンジによる表現

⑥鍛えられた声のクオリティやバラエティ(=歌声の音色)による表現

⑦滑舌や母音・子音の調整(=口調)による表現

「歌唱のお手本」「理想的な歌の上手さ」を表わすため、④~⑦の全てをこの少し前に挙げた「メロディと歌詞の起承転結の図」の起伏と一致する形に描いています(③は声の個性ですので起伏はありません)。

④~⑦の内容について少し説明しておきますね。

【④音の強弱による表現】は、もっとも基本的で大切な表現で、カラオケの音程バーには表記されていませんが、楽譜には普通に表記されています。

「pp(ピアニシモ)」とか「f(フォルテ)」とかいう記号もありますし、「<(クレッシェンド)」や「>(デクレッシェンド)」なんていう記号もありますね。

強調したい部分と静かに聴かせたい部分とにメリハリをつけたり、徐々に核心に迫っていく場面を盛り上げたりするために、音の強弱は欠かせない表現技術です。

あくまで楽曲のストーリーが持つ起伏を増幅する形で行われるべきであって、「どこでもいいから、強弱つければ得点になる」なんていうものではありません。

【⑤メロディの装飾やアレンジによる表現】というのは、音程とリズムに関する装飾(ちょっとだけの改変)や明らかな改変を指します。

具体的にはこぶし・ハンマリング・ビブラート・メリスマ(階段フェイク)・しゃくり・フォール・ヒ―カップ・リズムの溜め・走り・スラー・スタッカート・・・などなど、音程やリズムとしてとらえられるちょっとした改変です。

カラオケ採点では、上記の太字とピンクのアンダーラインで示した程度のものをカウントすることができるようです。

これらも本来は楽曲のストーリ―の起伏を増幅する形で行われてこそ「上手いな!」「聴き心地いいな♪」と感じられる要素になるんですね。

歌の上手さという観点から言えば「どこでもいいから、やれば得点になる」とか「たくさんやればたくさん得点になる」なんていうものではありません。

【⑥鍛えられた声のクオリティやバラエティ(=歌声の音色)】というのは、生まれ持った声ではなく、その声をベースにして鍛えた結果「心地よく響く」そして「その楽曲にふさわしい声」が「クオリティの高い声」だということではないでしょうか。

たとえばロックはロックらしい情熱の届く声で、クラシックはクラシックらしく豊かに響く声で歌うことはとても重要です。

もしもこれらを逆にロックをクラシックの発声で、クラシックの楽曲をロックっぽく歌ったら「ふざけてんのか!」っていう聴き心地になりますよね?

またジャンルによっては「地声」と「裏声」の使い分けで場面の表現にメリハリをつけたり、さらには「ウィスパーボイス」「エッジボイス」などで場面に現れる「感情」を強調することもあります。

絵にたとえると「色を変える」に相当する技術かと思いますが、もちろんこの「歌声の音色」も、楽曲(歌の設計図)が表現する起伏を増幅する形で行わなければ意味を持ちません。

【⑦滑舌や母音・子音の調整(=口調)】というのは「言葉の発音」による表現で、これは音楽というよりも「お芝居」としての表現力になります。

たとえば、「だって」という言葉がありますが、これを口を横に広げて「だって!」と抗議するのと、口を丸くとんがらせて「だって・・・」と不満を漏らすのでは、同じ言葉なのにまったく印象が違ってきますよね?

我々が日常使っている「言葉」は、メロディという音楽的な手段よりも詳しく状況を描写することができますが、先に紹介した「だって」の例のように、感情を伝えるうえでもかなり重要な役割を担っています。

ですので、楽曲が伝えようとする感情を歌に乗せるうえで、この「口調」という表現方法はかなり重要な位置を占めるんですね。

絵にたとえると「筆のタッチ」に相当するかと思いますが、これも当然ですが楽曲の起伏を支援し増幅するように使われなければなりません。

これら④~⑦の表現力の要素に③の生まれついての声を合わせると、下の模式図のように起伏の大きな「楽曲の起伏を増幅する演奏力」になるのだと考えます。

ここにメロディの再現力、カラオケでいうと「音程とリズムの正確率」が加わったものを、一般的には「歌唱力」と呼ぶのではないでしょうか。

楽曲の起伏と歌唱力の起伏を協調させるのが理想

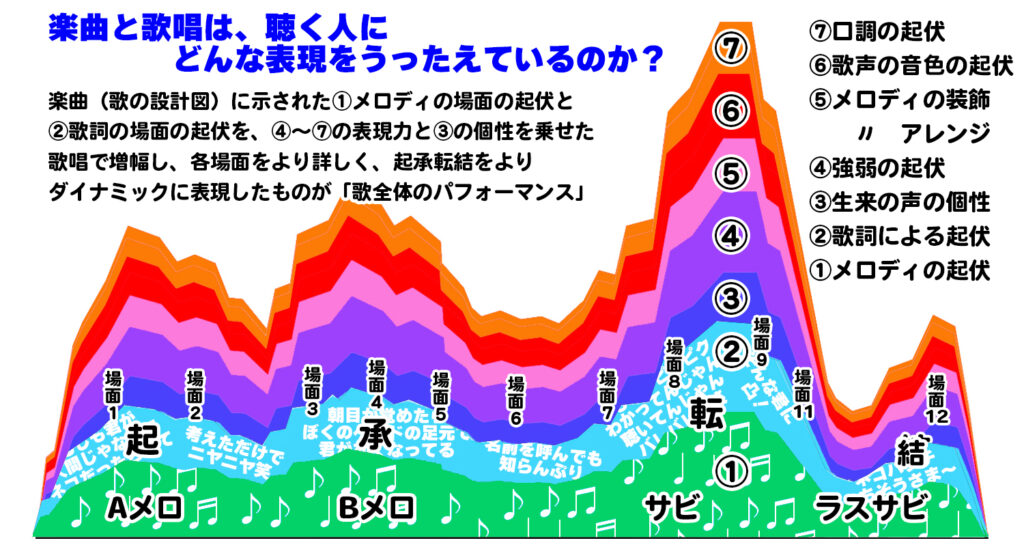

ではいよいよ、楽曲に歌唱力を合わせてみましょう。

楽曲(歌の設計図)はこのようなものでしたね?

ここに先ほどの「歌唱力」の起伏の模式図を重ね合わせると、以下の図のようになります。

サビでの起伏が大きくドカーンと来てますし、各場面に現れる細かい起伏も大きくなっていますね(概念を説明するための模式図ですから、実際の楽曲や実際の起伏ではありません)。

そしてもちろん、「正解」はひとつではありません。①と②にはいくつもの解釈があり、その結果④⑤⑥⑦にも無数の表現方法があってよいのです。

これが私の考える歌の「構造としての解釈」であり、歌を歌うときに目指すべき姿ではないかと思います。

ですから逆に「歌を評価する」というときには、これらの構造に配慮した評価の在り方が必要なのではないでしょうか。

では、カラオケの採点は?

カラオケの採点にできることは少ない

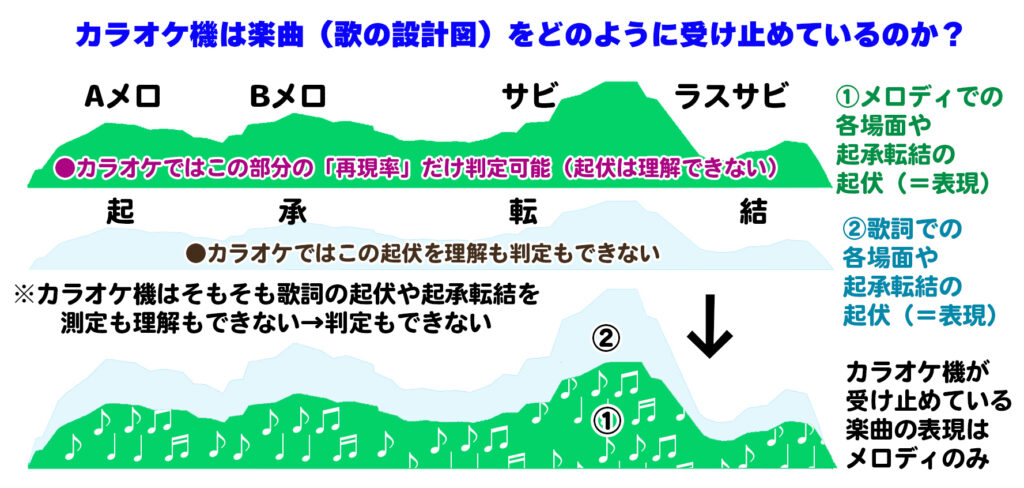

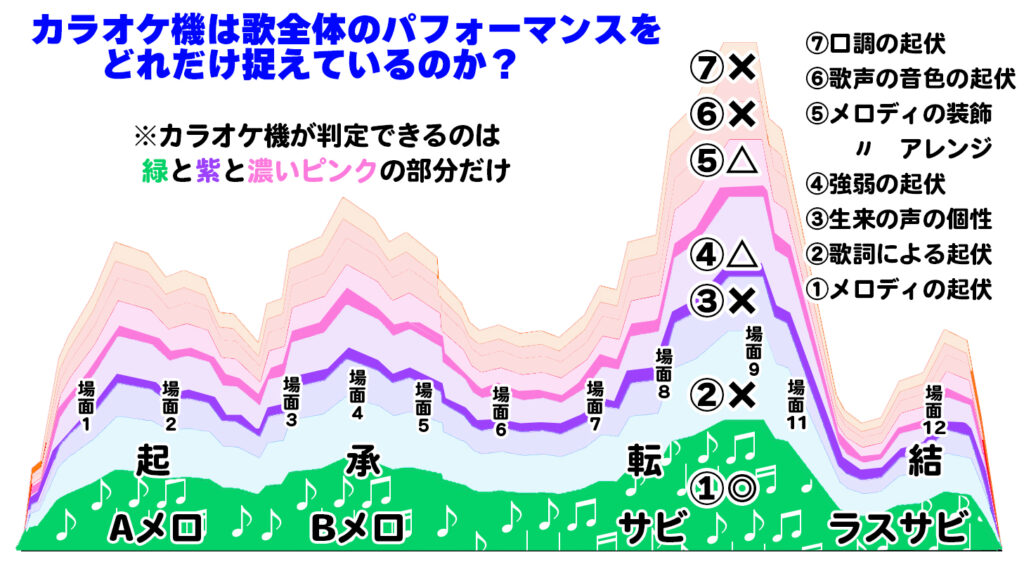

まずカラオケ機は、歌の設計図である「楽曲」をどのようにとらえているのでしょうか。

カラオケ機には歌詞を計測したり分析したりする機能はありませんから、楽曲のメロディの部分だけを計測し、評価の対象としています。

薄~いブルーで描かれた図形(見づらくてすみません)は歌詞が表現する場面や起承転結ですが、採点の対象外です。

ですから、まじめに歌詞で歌おうが「めーめーめーめー」で歌おうが「ぴゃーぴゃーぴゃー」で歌おうが、判定に変わりはありません。

ここがまず、人間の判定よりも大きく劣る部分になります。

では次に、「歌唱力」に相当する部分をカラオケ機はどのように受け止めているのでしょうか?

カラオケ機が測定しているのは音程と音量です。

DAMの最新機では声の倍音を「聴感」として得点に入れているようですが、それが楽曲の場面や起承転結の中でどのように「評価」されているのかは不明です。

ただし声の「個性」の部分はそもそも抽出するのが困難ですから、少なくとも判定の中には入っていないでしょう。

下の図は歌うときの「表現力」になる要素③~⑦をカラオケ機がどうとらえているかを模式的に表した図です。

ほとんどが薄い色で示されていますが、実はカラオケ機は表現力の要素をとらえたり判定したりすることがほぼできません。

声の強弱は測定できるんですが、そもそも楽曲の「場面」や「起承転結」を考慮することができないので、起伏やストーリーに合わせた強弱がどれだけできているかの判定はできませんね。

メロディの装飾やアレンジに限っては、その中の一部だけを判定することができるようです。

ただしそれも、起伏やストーリに合わせてテクニックを使えているかどうかまでは判定できません。

「しゃくり」というテクニックが「意図した表現」で行われているのか、単なる「癖」なのかも判別できません。

また歌声のクオリティがどれだけ高められているかも判別できないでしょうし、高音を地声で歌っているのか裏声で歌っているのか、その切り替えが楽曲の起伏やストーリに合わせて行われているのかも判定できませんね。

もちろん歌詞が理解できないのですから、口調の変化による表現が、歌詞の場面を説明しているかどうかも判定できるわけがありません。

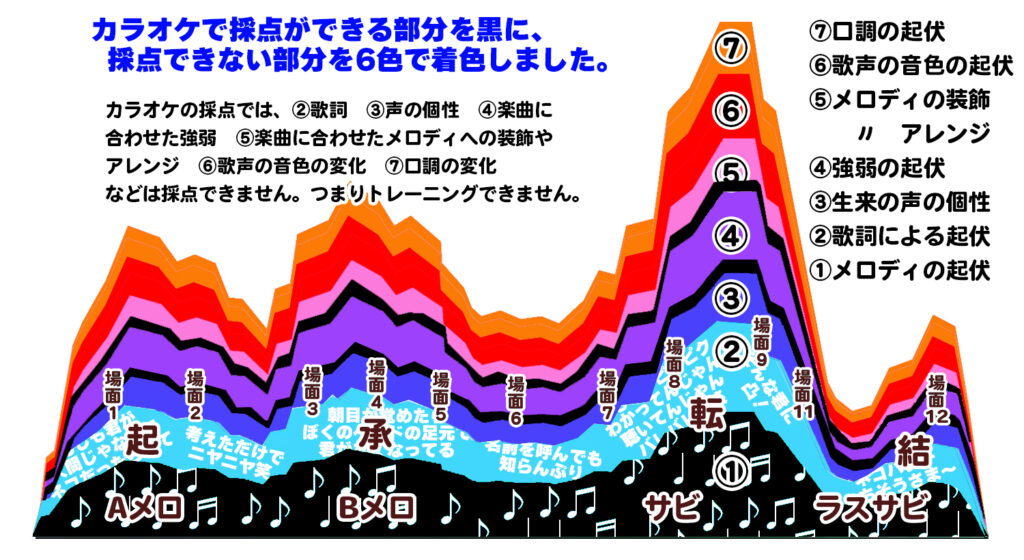

これら「楽曲をどのようにとらえているか」と、そして「歌唱力の何をどう計測し判定しているのか」を合わせてみると、以下の模式図のようになります。

色の濃い部分、ここでは緑と紫と濃いピンクので示したところがカラオケで採点できる部分ですが、ずいぶん貧弱じゃありませんか?

本来「歌唱力」と考えられる要素の大方の部分、歌詞が伝えようとする細やかな場面状況や感情、その表現幅を増幅する起伏や起承転結など、ストーリーの伝達を前提とした部分はまったくカラオケ機では採点できません。

上の図の緑で示したメロディの再現率(=リズムと音程の正確率)と、紫で示した強弱の一部、濃いピンクで示したメロディの装飾やアレンジのごく一部さえできていれば高得点がとれるために、歌唱力の概念を歪めてしまう恐れがあります。

すぐ下にもう一度、楽曲と歌唱力を合わせた「歌全体のパフォーマンス」の模式図を挙げておきますので、くらべてみてくださいね。

逆にカラオケで採点ができる部分を黒に、採点のできない部分を6色で着色すると、以下の模式図のようになります。

これだけカラフルな部分が採点できないのです。

カラオケの採点が、いかに「歌唱本来のあるべき姿」をカバーできていないか、おわかりになりますでしょうか?

【結論】カラオケ機には歌唱力を数値化する機能はない

●カラオケ機は楽曲の場面や起承転結の起伏、ストーリー性をまったく理解できません。

そのため、楽曲の表現したいところを増幅する歌い方はまったく評価できません。

●カラオケ機は歌唱力の要素のごく一部しか判定できませんし、それも楽曲が示している起伏や起承転結には配慮しない形でしか評価できません。

●「歌声のクオリティやバラエティ」も「感情を伝える口調」も、楽曲の起伏に合わせた強弱もまったく判定できません。

→つまり、聴いて「心が動く歌い方」と「心の動かない歌い方」の区別をつけることができません。

→つまらない歌い方にも高評価をするため、その人の歌唱力そのものや、歌唱や音楽に対する考え方を歪める可能性のある「ゲーム機でしかない」と私は結論付けます。

●このようなものが、日本のこどもたちの歌唱体験の入り口に無造作に置いてあり、大人までそれを疑わずに使ってマウントまでとっているような状況に、私管理人キー太郎は強い危機感を覚えています。

でも本当は、音楽関係者の方々であればこんなこと(カラオケの得点が歌唱力ではないこと)は重々わかっているのだとは思いますが、現代日本の音楽市場でカラオケの影響力は大きいですから、誰もカラオケを批判できないのだと思います。

この辺ちょっと納得できない思いがありまして・・・愚痴っぽくなってしまって、すみません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント